Grönlands Gletscher verlieren aufgrund der Klimaerwärmung immer schneller an Masse. Regional führen große Schneemengen im Winter allerdings zu einer Verlangsamung der Massenverluste. Ein Forschungsteam der GeoSphere Austria zeigte nun gemeinsam mit internationalen Partnern, dass ein einzelnes Schneefallereignis im Februar 2018 mit anschließend starker Lawinenaktivität zu einem Massengewinn des Gletschers im Messzeitraum 2013 bis 2021 führte. Die Ergebnisse der Studie tragen dazu bei, einzelne Prozesse zwischen Klimaänderungen und Gletscheränderungen in Grönland besser zu verstehen.

Durch die Klimaerwärmung schmelzen jedes Jahr große Teile der arktischen Gletscher, vorwiegend weil die Schmelzperiode im Sommer immer länger anhält. Die wärmere Luft transportiert allerdings auch mehr Feuchtigkeit in den hohen Norden, was regional zu mehr Schneefall und somit zu einem Zuwachs an Gletschermasse führt.

Erstmals direkte Messung des Masseneintrages von Lawinen

„Aus Satellitendaten ist bekannt, dass dieser Effekt vor allem an der Ostküste Grönlands im letzten Jahrzehnt die Massenverluste etwas gebremst hat“, sagt Bernhard Hynek, Gletscherforscher der GeoSphere Austria, „hier gewannen die Gletscher stellenweise in höheren Lagen an Masse, während sie in tieferen Lagen und insgesamt langfristig an Masse verlieren. Ein konkretes Beispiel konnten wir erstmals direkt nachweisen: Unsere Messungen und Auswertung am relativ kleinen Freya Gletscher in Nordost-Grönland haben gezeigt, dass die großen Neuschneemengen im Februar 2018 und die damit verbundenen zahlreichen Lawinen das langfristige Schmelzen kurzfristig kompensiert haben und im Zeitraum 2013 bis 2021 sogar zu einer leicht positiven Massenbilanz geführt haben, also zu einer leichten Zunahme an Gletschermasse.“

Dem Team der GeoSphere Austria gelang damit zum ersten Mal mit direkten Messungen die Quantifizierung von Lawinenereignissen auf die Massenbilanz eines Gletschers. Die Ergebnisse wurden vor kurzem in der Fachzeitschrift „The Cryosphere“ veröffentlicht ( ->Link ).

Die Daten können künftig unter anderem in Klimamodellen verwendet werden, um die Schmelzraten von Grönlands Gletschern und ihren Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels noch genauer abzuschätzen.

Das Messprogramm am Freya Gletscher

Grönland ist bedeckt vom Grönländischen Eisschild, einem mächtigen Eispanzer mit bis zu drei Kilometern Dicke. Dazu kommen mehr als 20.000 vergleichsweise kleine Gletscher in den Küstengebirgen, sogenannte periphere Gletscher. Obwohl die peripheren Gletscher nur einen Anteil von vier Prozent an der eisbedeckten Fläche Grönlands haben, ist ihr Anteil am gegenwärtigen Beitrag Grönlands zum Anstieg des Meeresspiegels mit elf Prozent vergleichsweise hoch. Denn kleinere Gletscher reagieren schneller auf Klimaänderungen.

Aufgrund ihrer Abgelegenheit werden derzeit nur sechs dieser rund 20.000 peripheren Gletscher durch direkte Messprogramme laufend beobachtet, zwei davon in unmittelbarer Nähe der Forschungsstation Zackenberg in Nordost-Grönland, dem größten Nationalpark der Welt.

Die Messprogramme am Freya Gletscher, einem fünf Quadratkilometer großen küstennahen Gebirgsgletscher, und auf der wesentlich größeren A.P. Olsen Eiskappe (300 Quadratkilometer) wurden im Rahmen des Internationalen Polarjahres 2007/08 ins Leben gerufen. Das Monitoring wird in Kooperation von GeoSphere Austria, Universität Graz und dem geologischen Dienst Dänemarks (GEUS) durchgeführt und umfasst Punktmessungen der Zunahme beziehungsweise Abnahme an Gletschermasse, der Fließgeschwindigkeit und der Volumenänderungen. Zusätzlich werden auf den Gletschern mehrere automatische Wetterstationen und automatische Kameras betrieben, die Daten in Echtzeit übertragen.

Die jährliche Massenänderung wird nur an einigen Punkten gemessen und dann mit einem Modell auf den gesamten Gletscher hochgerechnet. Die Ergebnisse dieser Hochrechnung werden alle fünf bis zehn Jahre durch eine tatsächlich gemessene Volumenänderung des Gesamtgletschers kontrolliert, um systematische Abweichungen zu vermeiden. Am Freya Gletscher fanden diese detaillierten Kontrollvermessungen in den Sommern 2013 und 2021 statt.

Sehr große Schneemengen im Februar 2018

Das Ziel des Langzeit-Monitorings am Freya Gletscher ist, den Zusammenhang von Klimaänderungen und Gletscheränderungen in Nordost-Grönland besser zu erfassen und die Massenbilanz der dabei beteiligten Prozesse zu quantifizieren. Dass Lawinen zur Massenbilanz am Freya Gletscher positiv beitragen, wurde schon vermutet, allerdings war bisher nicht möglich, die Größenordnung zu quantifizieren.

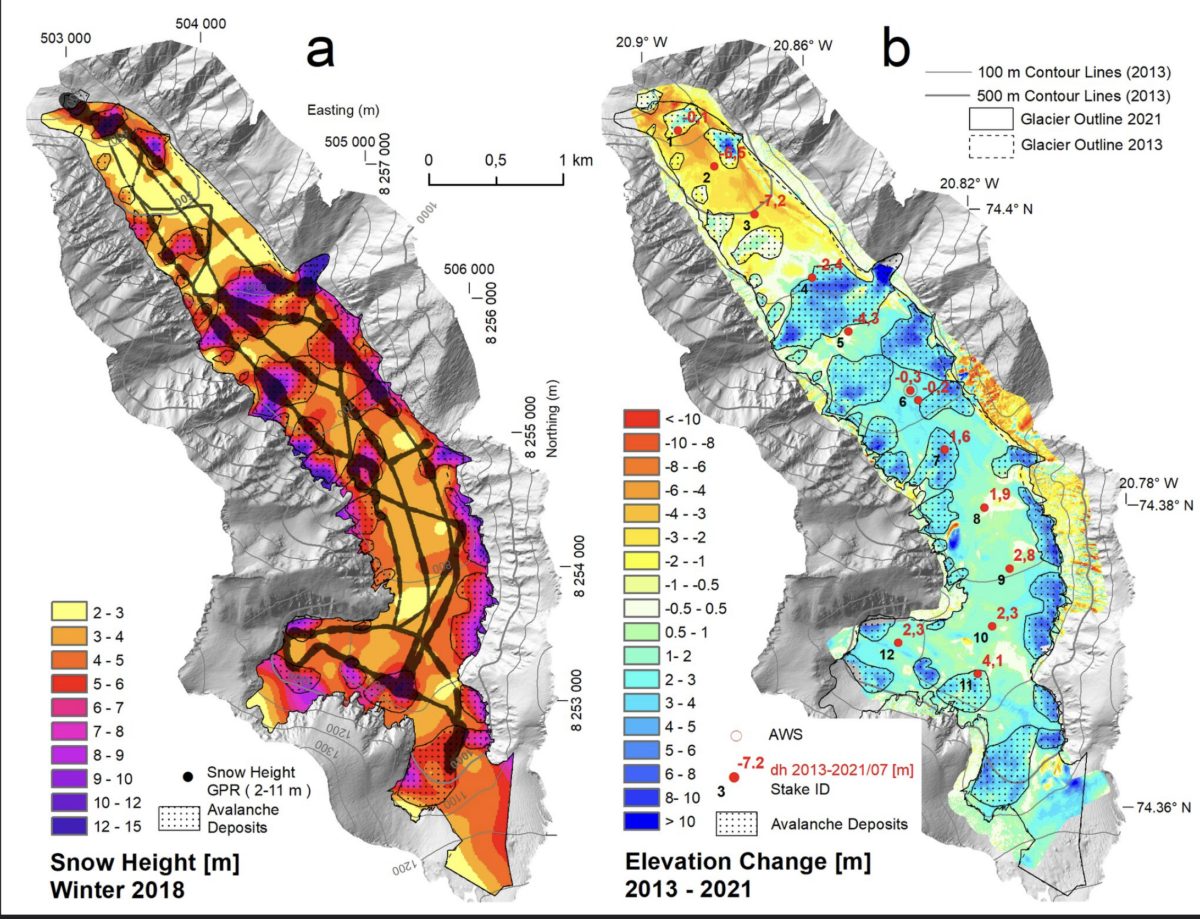

„Im April 2018 ist uns erstmals gelungen, den Masseneintrag der zahlreichen Lawinenabgänge im Februar 2018 mittels Georadar direkt zu messen“, erklärt Glaziologe Hynek.

Mitte Februar 2018 schneite es am Freya Gletscher innerhalb von fünf Tagen eineinhalb Meter. Das ist mehr als in manchen gesamten Wintern. In der Folge gingen mehrere teils sehr große Lawinen von den Seitenhängen auf den Gletscher ab. Die Lawinen bedeckten mehr als ein Drittel der Fläche des Gletschers und führten lokal zu Schneehöhen von über 15 Metern.

Das Forschungsteam zog im April 2018 mit einem Schneemobil ein Georadar (analysiert den Untergrund) über die Gletscherfläche und erfasste somit sehr genau die Verteilung der Schneehöhen. Im Mittel lag 4,8 Meter Schnee auf dem Gletscher (drei Meter mehr als im langjährigen Mittel), wobei der Beitrag der Lawinen ungefähr 0,8 Meter ausmachte, also fast 20 Prozent der gesamten Winterbilanz.

Auswirkung auf Massenbilanz von zehn Jahren

Die langfristigen Auswirkungen dieses kurzfristigen Ereignisses im Jahr 2018 zeigte sich im Vergleich mit Messungen in den Jahren 2013 und 2021:

Von 2013 bis 2021 wurde eine mittlere Höhenänderung des Freya Gletschers von +0,7 Metern Wassersäule errechnet. Das bedeutet, dass der Gletscher im Mittel neun Zentimeter pro Jahr an Dicke gewonnen hat. Zum Vergleich: Im Zeitraum 2007 bis 2013 hat der Gletscher dreißig Zentimeter pro Jahr an Dicke verloren. Der Grönländische Eisschild verliert pro Jahr ungefähr 11 Zentimeter an Dicke.

Die räumliche Verteilung der Höhenänderungen zeigt, dass die außergewöhnlichen Schneemengen von 2018 und vor allem die darauffolgenden Lawinen wesentlich zu dieser positiven Massenbilanz beigetragen haben.

Der Lawinenschnee von 2018 war in den folgenden Jahren noch an vielen Stellen an der Gletscheroberfläche sichtbar, einzelne Reste sogar noch im Sommer 2024.

„Obwohl durch die Klimaerwärmung derzeit fast alle Gletscher in Grönland stark an Masse verlieren, kann es durch eine Zunahme des Winterniederschlags an manchen Gletschern, vor allem an der Ostküste Grönlands, auch zu kurzfristigen Massenzuwächsen kommen“, sagt Gletscherexperte Bernhard Hynek von der GeoSphere Austria, „je besser wir diese Vorgänge verstehen, desto besser lassen sich die Folgen mit Klimamodellen abschätzen, zum Beispiel der Anstieg des Meeresspiegels.“

Weitere Informationen

Auswirkung von Lawinen auf die langfristige Massenbilanz am Freya Gletscher: Links die Schneehöhenverteilung am Gletscher im April 2018. Rechts die Höhenänderungen des Gletschers von 2013 bis 2021. In beiden Grafiken sind die von Lawinen betroffenen Gebiete am Gletscher gekennzeichnet („avalanche deposits“). Die außergewöhnlichen Schneehöhen (bis zu 15 Meter) im Bereich der Lawinenkegel sind in den Höhenänderungen 2013-2021 erkennbar. Quelle: GeoSphere Austria.