Ein Team der GeoSphere Austria konnte in Zusammenarbeit mit der University of Otago (Neuseeland) in mehr als 10.000 Jahre alten Sedimenten Neuseelands ein zyklisches Klimamuster nachweisen, das alle 50 bis 70 Jahre von feucht zu trocken wechselte.

Mit speziellen geochemischen und paläomagnetischen Methoden wurden damit erstmals kurzfristige Klimaschwankungen in sehr alten Sedimenten nachgewiesen. Die Studie wurde vor kurzem in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Das Forschungsteam plant, mit diesen Methoden auch Seen in Österreich zu untersuchen.

Die Studie „Younger Dryas drought and IPO climate modulation during the Antarctic Cold Reversal in New Zealand“ (Dürre während der jüngeren Dryaszeit und Klimasteuerung durch die Interdekadische Pazifische Oszillation, IPO, während der Antarktischen Kaltzeitumkehr in Neuseeland) wurde im April 2025 in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht (->Link).

Sie entstand in einer Zusammenarbeit von Catherine Beltran (GeoSphere Austria, Leitung Geoanalytik), Ramon Egli (GeoSphere Austria, Leitung Allgemeine Geophysik) und dem Leiter der Studie Christian Ohneiser (University of Otago in Neuseeland und Universität Wien).

Sedimente speichern Klimageschichte

Das Forschungsteam gewann aus einer rund sechs Meter dicken Schicht mit Sedimenten im Lake Hayes auf der Südinsel Neuseelands neue Erkenntnisse über die Klimageschichte der letzten 16.500 Jahre, also seit der Endphase der letzten Eiszeit.

Sedimente sind kleinste Partikel wie zum Beispiel Sand und Ton oder Reste von Pflanzen und Tieren, die sich im Laufe der Jahrtausende am Boden von Seen und Meeren Schicht für Schicht ablagern. Analysen dieser Sedimentschichten ermöglichen Rückschlüsse auf das Klima zur Zeit ihrer Ablagerung.

Klimazyklen und Megadürre

Für die Analyse der Sedimente im neuseeländischen Lake Hayes verwendete das Forschungsteam hochentwickelte geochemische und paläomagnetische Techniken.

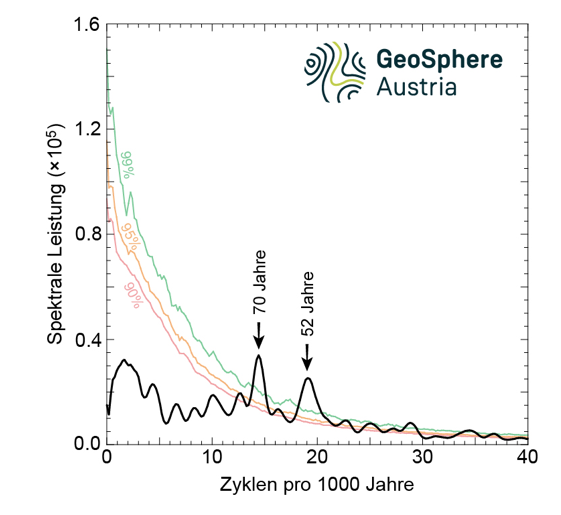

„Wir entdeckten in den vor 13.000 bis 14.700 Jahren abgelagerten Sedimenten einen Klimazyklus, der alle 50 bis 70 Jahre von feucht zu trocken wechselte“, sagt die Spezialistin für geologische Klimarekonstruktionen Catherine Beltran, die an der GeoSphere Austria die Abteilung Geoanalytik leitet, „außerdem konnten wir eine mehrere Jahrhunderte andauernde extreme Dürre vor etwa 12.000 Jahren nachweisen. Diese Studie zeigte erstmals, dass mithilfe modernster Techniken vergangene Klimaänderungen in Neuseeland hochpräzise rekonstruiert werden können. Wir planen, diese Methoden auch auf Sedimente in Österreichs Seen anzuwenden.“

Millionstel Millimeter kleine Teile geben Hinweis auf Klima

Die Sedimente wurden mit unterschiedlichen chemischen und magnetischen Verfahren analysiert. „Den Klimazyklus konnten wir anhand sehr kleiner Konzentrationen von Eisenmineralien nachweisen, die sich im Sediment gebildet haben. Dabei war auch Greigit, ein selten vorkommendes Eisensulfid, das nach vollständigem Aufbrauchen des Sauerstoffes im Sediment ausgeschieden wird“, erklärt Ramon Egli, Leiter der Abteilung Allgemeine Geophysik an der GeoSphere Austria, „die winzig kleinen Greigit-Kristalle, welche nur wenige zehn Millionstel eines Millimeters groß sind, dürften zum Teil von einer speziellen Art von eisenreduzierenden Bakterien produziert worden sein, bevor die Ausscheidung bei höheren Sulfid-Konzentrationen anorganisch weiterlief. Diese Beobachtung gibt uns eine genaue Vorstellung der chemischen Bedingungen, die kurz nach Sedimentablagerung am Seeboden herrschten und ermöglicht damit Rückschlüsse auf das Klima. Denn die Bedingungen am Seeboden werden stark vom Klima beeinflusst, zum Beispiel durch Temperatur, Niederschlag, Wasserstand und Nährstoffzufuhr.“

Anwendung für Österreichs Seen

Das Forschungsteam plant, ähnliche Methoden für die Untersuchung von Seen in Österreich anzuwenden. Einblicke in die vergangenen Klimaänderungen können helfen, Vorhersagen genauer zu machen, vor allem in Bezug auf die Kopplung zwischen globalen und regionalen Klimaänderungen.

„Eine große Unbekannten ist der Einfluss der Atlantischen Multidekadischen Oszillation (AMO) auf Österreich. Die AMO ist ein 60 Jahre dauernder Zyklus der Meerestemperatur im Atlantik, der das Klima auf der Nordhalbkugel beeinflusst“, so Beltran und Egli, „aktuelle Prognosen über die Auswirkung der AMO auf Schneefall im Frühling und auf die Temperatur im Sommer beziehen sich auf Klimamodelle und auf Klimadaten der letzten Jahrhunderte. Aber wir haben nur sehr wenig Information über einige tausend Jahre zurückreichende Änderungen der AMO und ihren Einfluss auf das Klima in Mitteleuropa. Daher ist es wichtig weitere Erkenntnisse aus Sedimenten in Europa zu gewinnen, zum Beispiel aus Österreichs Seen.“

Sediment im Lake Hayes (Neuseeland) zeigt deutlichen Trocken-Feucht-Klimazyklus: Die Grafik zeigt ein Spektraldiagramm, basierend auf der Analyse der Seesedimente. Die periodischen Klimazyklen vor 13.000 bis 14.700 Jahren erscheinen als Maxima der schwarze Kurve bei Perioden von 52 und 70 Jahren. Diese Zyklen sind mit über 99 Prozent Wahrscheinlichkeit real (grüne Kurve). Quelle: GeoSphere Austria.